| Zurück | Utricularia (Wasserschlauch) |

|

Wolf-Ekkehard Lönnig 24. April 2011 Die Evolution der karnivoren Pflanzen: Was die Selektion nicht leisten kann – das Beispiel Utricularia (Wasserschlauch) Diskussion von Einwänden Auszug aus http://www.weloennig.de/Utricularia2010Diskussion.pdf |

Muss jeder vernünftige, naturwissenschaftlich orientierte Mensch an die Evolution (einschließlich der der karnivoren Pflanzen) glauben? Seit Jahrzehnten wird diese Frage fast uneingeschränkt wie folgt beantwortet 1 "When he [Darwin] finished, the fact of evolution could be denied only by an abandonment of reason.”—Life Nature Library, "Evolution,” p. 10. "It is not a matter of personal taste whether or not we believe in evolution. The evidence for evolution is compelling.”—"Evolution, Genetics, and Man,” p. 319, Dobzhansky. "Its essential truth is now universally accepted by scientists competent to judge.”—"Nature and Man's Fate,” p. v, Hardin. "The establishment of life's family tree by the evolutionary process is now universally recognized by all responsible scientists.”—"A Guide to Earth History,” p. 82, Carrington. "No informed mind today denies that man is descended by slow process from the world of the fish and the frog.”—"Life” magazine, August 26, 1966, Ardrey. "It has become almost self-evident and requires no further proof to anyone reasonably free of old illusions and prejudices.”—"The Meaning of Evolution,” p. 338, Simpson. "There is no rival hypothesis except the outworn and completely refuted one of special creation, now retained only by the ignorant, the dogmatic, and the prejudiced.”—"Outlines of General Zoology,” p. 407, Newman.

Die Antwort auf die Frage, ob nicht nur jeder Naturwissenschaftler, sondern überhaupt jeder vernünftige Mensch an die (Makro-)Evolution und damit auch an die der Karnivoren glauben muss, wäre demnach uneingeschränkt zu bejahen. "Autoritätsbeweise" zählen jedoch in der Forschung nicht, sondern nur echte reproduzierbare naturwissenschaftliche Beweise. Oben haben wir im Detail anhand von 162 Einzelpunkten ausgeführt, dass genau diese Beweise für unsere Thematik – die Evolution der karnivoren Pflanzen – fehlen und dass überdies die heutigen Evolutionstheorien an der synorganisierten Komplexität etwa des Fangmechanismus (der Saugfalle) von Utricularia scheitern. Fast die gesamte evolutionstheoretische Argumentation zu den karnivoren Pflanzen hat sich Punkt für Punkt als (zumeist mit nachweislich falschen Tatsachen und/oder unzureichender Methodik arbeitende) pure Pseudowissenschaft erwiesen (unverifiable speculations und Zirkelschlüsse). Alle gut informierten Forscher und Denker wissen, dass die entscheidenden Schritte in der postulierten Evolution von Utricularia nicht nur völlig ungeklärt sind, sondern massive Probleme für die Synthetische (und andere Evolutions-)Theorie(n) beinhalten. 1 ”If arguments fail to resist analysis, assent should be withheld, and a wholesale conversion due to unsound argument must be regarded as deplorable.” – W. R. Thompson. Für die Entstehung der Lebensformen bietet vielmehr die Intelligent-Design-Theorie einen realistischen Ansatz zu einer überzeugenden Antwort in der Biologie. In diesem Beitrag möchte ich mich kurz mit einigen Fragen und Einwänden zur vorliegenden Arbeit auseinandersetzen, die von allgemeinem Interesse sein dürften. Implizit gehört dazu auch eine Analyse der oft fragwürdigen Strategien und Argumentationsmethoden, mit der heutzutage viele Autoren die (Makro-)Evolution zur Tatsache erklären wollen (die Seitenangaben und die Hinweise auf die "vorliegende Arbeit" bzw. "siehe oben" beziehen sich auf http://www.weloennig.de/Utricularia2010.pdf ). Die persönliche Frage vorweg nach meiner (natürlich von meinen Kritikern 3 ebenfalls wiederholt und massiv in Frage gestellten) Motivation, möchte ich mit dem folgenden kleinen Bekenntnis beantworten: Es ist die Liebe zur Wahrheit, zu meinen Mitmenschen und zu einer möglichst vorurteilsfreien, erkenntnisoffenen Naturwissenschaft, einer Naturwissenschaft, die nicht von vornherein und dogmatisch auf den philosophischen Materialismus festgelegt ist (was heute jedoch generell der Fall zu sein scheint). Was mich betrifft, so schrieb Prof. Dr. Helmut Viebrock 4, Goethe-Universität Frankfurt am Main, einmal dem Studenten W-EL: "Ich halte Sie für ungewöhnlich begabt; Ihre Begabung ist in einer tiefer angesiedelten Gerechtigkeit und Integrität begründet, gefährdet ist sie durch starke Ablenkungen… Ich … wünsche Ihnen die Möglichkeit, in Konzentration Ihre Gaben und die damit gegebenen Aufgaben zu verwirklichen." Ich hoffe und bete, dass die "starken Ablenkungen" durch zweifelhafte Aussagen zum Thema Evolution mir zugleich die Möglichkeit eröffnet haben (und weiterhin eröffnen), eine bedeutende Aufgabe zu verwirklichen: Aufklärung eines interessierten und für rationale Argumente und Tatsachen aufgeschlossenen Publikums zum Fragenkreis Evolution, intelligentes Design und Schöpfung. 1. Bevor wir zu biologischen Detailfragen übergehen, vielleicht ein Wort zur generellen Frage, ob es wirklich lohnt, sich so ausführlich mit den Behauptungen des (wenn auch stark) im Internet vertretenen Chemieingenieurs M. Neukamm (MN) zu beschäftigen, dem es mehr um die Rechtfertigung seines materialistischen Weltbilds als um die Biologie geht 5 : Dazu sei zunächst festgestellt, dass – 'even at the risk of dignifying his highly misinformed further answers' 6 – seine Grundhaltung und daraus resultierende Antworten für die vieler weiterer Zeitgenossen und sensu lato auch des Zeitgeistes überhaupt steht und erstaunlicherweise selbst für die führender kirchlicher Kreise, die seine atheistische Publikationstätigkeit > sogar noch materiell unterstützen (siehe unten). Zur materialistischen Motivation ist weiter zu sagen, dass diese genauso auf zahlreiche Biologen zutrifft (Dawkins, Kutschera, Matzke, Meyers, Olson und viele andere). Wenn darüber hinaus auch noch qualifizierte Biologen durch die suggestive Rhetorik eines MN systematisch fehlinformiert und irregeführt worden sind 7 und wenn selbst der Biologe Hubert Rehm, von 2000 bis 2010 mit Kai Herfort Verlagsleiter und Mitherausgeber des Laborjournals, "ein Gelehrter", "ein wandelndes Geschichtsbuch, ein Mathematiker, ein Biochemiker", "ein außergewöhnlicher Schreiber", "ein Stilist", der sich durch "investigativen Journalismus" ausgezeichnet hat 8 , völlig unkritisch akzeptiert, dass nicht nur die Saugfalle des Wasserschlauchs 9 , sondern auch der Flagellenapparat 10 , der Aronstab, das Auge 11 etc., nun von MN und Mitautoren ganz im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie überzeugend erklärt sei 12 , und – wie oben schon angedeutet – MN inzwischen mit weiteren fragwürdigen und falschen Behauptungen zu den Karnivoren 13 aufgewartet hat, ist es vielleicht nicht ganz unpassend, mit einigen ergänzenden Fakten und Argumenten diesen völlig unrealistischen Eindruck noch weiter zu korrigieren. Und wem es um die Auffassungen von Biologen mit höheren akademischen Graden an biologischen Institutionen geht, so besteht in der vorliegenden Arbeit ebenfalls kein Mangel: Wurden oben doch auch ausführlich die Thesen von promovierten Biologen und (meist auch) Professoren wie Barthlott, Porembski, Müller, Fischer, Juniper, Robins, Joel, Schmucker, Linnemann, Slack, Remane, Taylor, Rivadavia, Kutschera, Blondeau, Jobson und vieler weiterer zitiert und diskutiert, von den Biologen Schneckenburger und Sikorski sowie anderen, die die Behauptungen Neukamms unterstützen, einmal ganz abgesehen. 2. Zur Abwehr des von mehreren ausgezeichneten Biologen vorgetragenen Zirkelschlusseinwands behauptet MN, der Genetiker W-EL hätte den Vaterschaftstest nicht verstanden, denn der Ähnlichkeitsbeweis der Evolutionstheorie sei genauso sicher wie dieser. Dieser Einwand wurde jedoch – was die Sicherheit evolutionärer Schlussfolgerungen aus anatomischen und vor allem genetischen Ähnlichkeiten anlangt – schon auf den Seiten 56 und 125 behandelt und widerlegt. Ich bitte den interessierten Leser dazu die ausführliche Fußnote auf der Seite 125 mit den zahlreichen Daten genau zu checken. (Kernpunkt nach Rokas et al. (2005): "Despite the amount of data and the breadth of taxa analyzed, relationships among most metazoan phyla remained unresolved.” Ähnliche Aussage siehe übernächste Seite. Zur weiteren Bestätigung einige Zitate aus dem Beitrag Bäumchen, wechsel Dich! vom Laborjournal-Chefredakteur Ralf Neumann (nicht zu verwechseln mit MN) 3/2010, p. 49. Nach Hinweis, dass man sich bis vor kurzem einig war, "dass die Flusspferde zu den Paarhufern (Artiodactyla) gehören", stellt er fest, dass der Stammbaum auf der Basis einer ganzen Reihe von 18S-rRNA- und DNA-Sequenzähnlichkeiten jedoch heute völlig anders aussieht: "Die haben plötzlich völlig neue Verwandte. Denn nach den neuen molekularen Daten sind einige Paarhufer wohl näher mit den Walen verwandt als mit den übrigen Vertretern der eigenen Gruppe – allen voran eben die Flusspferde." – Ein schönes Beispiel für die häufigen Widersprüche zwischen morphologischen und molekularen Stammbäumen. Und er fährt fort (die meisten Hervorhebungen hier und in den folgenden Zitaten von mir, kursiv hier jedoch von R. N.):

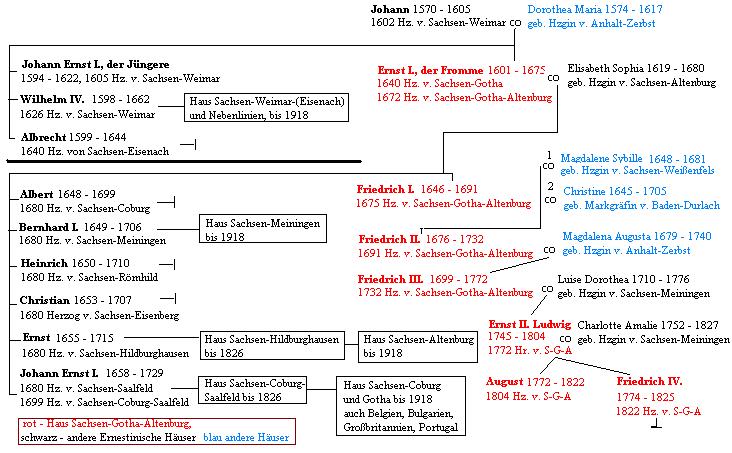

"Schön, wenn die Vergleiche so vieler verschiedener Sequenzen immer wieder denselben Baum ergeben. Denn das ist eher selten der Fall. Auch hier ein Beispiel: 1997 schlugen Anna Marie Aguinaldo et al. vor, dass die Vorläufer der Gliederfüßler (Arthropoda) – die Panarthropoda, zu denen auch Bärtierchen und Stummelfüßer gehören – nicht mit den Ringelwürmern zu den sogenannten Articulata zusammengefasst gehören. Aus ihren umfangreichen 18S-rRNA-Sequenzvergleichen schlossen die Autoren vielmehr, dass im Gegensatz zu diesem Articulata-Konzept die Panarthropoda zusammen mit den Cycloneuralia (zu denen auch die Nematoden gehören) einen ganz anderen Überstamm bilden – nämlich die Häutungstiere oder Ecdysozoa. Klar, dass jede Menge Forscher diesen Zwist mit neuen Sequenzanalysen beizulegen versuchten. Jedoch, mit teilweise skurrilen Ergebnissen. 2005 erschienen etwa in ein und derselben Ausgabe von Mol. Biol. Evol. zwei Artikel zum Thema – der eine stützte mit neuen molekularen Daten das Ecdysozoa-Konzept (Bd. 22, S. 1246), die Sequenzvergleiche des anderen widerlegten es (Bd. 22, S. 1175). Einer der beiden Artikel muss also zum falschen Schluss gekommen sein. Bis heute lässt sich nicht sagen welcher." 14 Auch die systematischen Widersprüche zwischen den Stammbäumen der Cytochrom B- und Cytochrom C-Gene werden erwähnt. Zwischenfrage: Ist der Vaterschaftstest (genauer der Abstammungsnachweis oder DNA parentage test) tatsächlich so unsicher wie die phylogenetischen Ableitungen? 15 Hier einige weitere Beispiele, die Casey Luskin zusammengestellt hat 16 . Er schreibt am 2. 4. 2011 u. a. 17 : "If one takes a time to read the technical literature in evolutionary biology and systematics, one finds that it's extremely common for phylogenetic trees to contradict one another. In particular, molecular trees often conflict with one another, or conflict with trees based upon morphology. One gene gives you one version of the tree of life, and another gene will yield an entirely different version of the tree 18 . All of this shows that genetic similarity is appearing in places not predicted by common ancestry. An excellent discussion of this problem can be found here . Many papers have reported on this problem. Here is a sample of 10 papers discussing sharp conflicts between molecular trees: – James H. Degnan and Noah A. Rosenberg, Gene tree discordance, phylogenetic inference and the multispecies coalescent, Trends in Ecology and Evolution, Vol. 24(6) (March, 2009). This paper notes that: "A major challenge for incorporating such large amounts of data into inference of species trees is that conflicting genealogical histories often exist in different genes throughout the genome." – Michael S. Y. Lee, Molecular phylogenies become functional , Trends in Ecology and Evolution, Vol. 14(5): 177-178 (May, 1999). This paper observes that "the mitochondrial cytochrome b gene implied...an absurd phylogeny of mammals, regardless of the method of tree construction. Cats and whales fell within primates, grouping with simians (monkeys and apes) and strepsirhines (lemurs, bush-babies and lorises) to the exclusion of tarsiers. Cytochrome b is probably the most commonly sequenced gene in vertebrates, making this surprising result even more disconcerting." – Mushegian et al., Large-Scale Taxonomic Profiling of Eukaryotic Model Organisms: A Comparison of Orthologous Proteins Encoded by the Human, Fly, Nematode, and Yeast Genomes , Genome Research, Vol. 8:590-598 (1998). This paper explains that "different proteins generate different phylogenetic tree[s]" when one looks at the phylogenetic trees of major animal groups. – Rokas et al., Conflicting phylogenetic signals at the base of the metazoan tree, Evolution and Development, Vol. 5(4):346-359 (2003). This study recounts conflicts in the metazoan tree, stating: "The robust reconstruction of metazoan history has proven to be a difficult task." – Rokas et al., Animal Evolution and the Molecular Signature of Radiations Compressed in Time , Science, Vol. 310:1933-1938 (December 23, 2005). This paper acknowledges that that "[t]he phylogenetic relationships among most metazoan phyla remain uncertain." Again, the problem lies in the fact that trees based upon one gene or protein often conflict with trees based upon other genes. Their study employed the many-gene technique, and yet still found that "[a] 50-gene data matrix does not resolve relationships among most metazoan phyla." – Antonis Rokas and Sean B. Carroll, Bushes in the Tree of Life , PLoS Biology, Vol 4(11):1899-1904 (November, 2006). This paper offers a striking admission of deficiencies in the tree of life, acknowledging that "a large fraction of single genes produce phylogenies of poor quality," observing that one study "omitted 35% of single genes from their data matrix, because those genes produced phylogenies at odds with conventional wisdom." What about the technique of simply adding more data? They suggest that "certain critical parts of the TOL may be difficult to resolve, regardless of the quantity of conventional data available." This means that the excuse that problems exist because of "insufficient amounts of available sequence data" is not panning out and more data is not fixing the discrepancies. The paper suggests that "[t]he recurring discovery of persistently unresolved clades (bushes) should force a re-evaluation of several widely held assumptions of molecular systematics." Rokas and Carroll are Neo-Darwinists, and thus one assumption they unfortunately do not re-evaluate is common descent. They suggest the problems can be fixed by using less studied types of molecular characteristics--in short, they appeal to new untried techniques. Perhaps the inability to construct robust phylogenetic trees using molecular data is because common descent is not the answer. – Nardi et al., Hexapod Origins: Monophyletic or Paraphyletic? , Science, Vol. 299:1887-1889 (March 21, 2003) This paper finds that the molecular data indicated that six-legged arthropods, or hexapods -- i.e. insects -- are not monophyletic, a striking conclusion that differed from virtually all previous wisdom. As the article stated "Although this tree shows many interesting outcomes, it also contains some evidently untenable relationships, which nevertheless have strong statistical support." – Cao et al., Conflict Among Individual Mitochondrial Proteins in Resolving the Phylogeny of Eutherian Orders , Journal of Molecular Evolution, Vol. 47:307-322 (1998) This paper finds that molecular-based phylogenies conflicted sharply with previously established phylogenies of major mammal groups, such as ferungulates, rodents, and primates. The article concludes this anomalous tree "is not due to a stochastic error, but is due to convergent or parallel evolution. – Mindell et al., Multiple independent origins of mitochondrial gene order in birds, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Vol. 95: 10693-10697 (Sept. 1998). This paper describes the difficulties encountered when evolutionary biologists have tried to construct a phylogenetic tree for the major groups of birds using mitochondrial DNA. Trees based upon such mtDNA molecules have conflicted with traditional notions of bird relationships. Strikingly, they even find "convergent" similarity between some bird mtDNA and the mtDNA of distant species such as snakes and lizards. The article suggests bird mtDNA underwent "multiple independent originations," with their study making a "finding of multiple independent origins for a particular mtDNA gene order among diverse birds." – Finally, a 2009 article in New Scientist titled, Why Darwin was wrong about the tree of life , states: "For a long time the holy grail was to build a tree of life," says Eric Bapteste, an evolutionary biologist at the Pierre and Marie Curie University in Paris, France. A few years ago it looked as though the grail was within reach. But today the project lies in tatters, torn to pieces by an onslaught of negative evidence. Many biologists now argue that the tree concept is obsolete and needs to be discarded. "We have no evidence at all that the tree of life is a reality," says Bapteste. According to the article, the basic problem is that one DNA sequence would yield one tree, while another sequence would yield a different tree: The problems began in the early 1990s when it became possible to sequence actual bacterial and archaeal genes rather than just RNA. Everybody expected these DNA sequences to confirm the RNA tree, and sometimes they did but, crucially, sometimes they did not. RNA, for example, might suggest that species A was more closely related to species B than species C, but a tree made from DNA would suggest the reverse. For the record, this is not the kind of data expected under common ancestry. The article discusses proposals attempting to save common ancestry, largely entailing ad hoc appeals to a process called lateral gene transfer, where bacteria swap genes, thereby muddying any phylogenetic signal. Yet the article observed that conflicts between trees occurs even among higher branches of the tree of life where such gene swapping is not observed to take place, stating: "More fundamentally, recent research suggests that the evolution of animals and plants isn't exactly tree-like either." Among these higher branches, the article found that "The problem was that different genes told contradictory evolutionary stories." This led one scientist to admit that even among these relationships of higher organisms, "We've just annihilated the tree of life." Likewise, as the first paper cited above from Trends in Ecology and Evolution stated, "conflicting genealogical histories often exist in different genes throughout the genome." This is the sort of data that runs counter to the nested hierarchy predicted by common descent. How does this data interface with intelligent design? ID is not incompatible with common descent, and ID is certainly not incompatible with finding patterns of traits that fit within a nested hierarchy. When designers design various structures using 'variations on a theme,' such structures can often be classified as a nested hierarchy. However, designers also can re-use parts in a way that is not required to fit a nested hierarchy. When we find re-usage of parts in a way that cannot be explained by a phylogenetic tree and common descent, this is the sort of data we might expect under intelligent design, but not common descent. And in fact we find much data that is not predicted by common descent. As this short discussion has shown, there's a lot of data that fits into that category. Some other data that does not fit neatly with common descent include: (1) Phylogeny and biogeography often disagree . (2) Phylogeny and paleontology often disagree . (3) Transitional fossils are often missing (or the "predicted" transitional fossils fall apart on closer inspection ). Soweit Casey Luskins' Zusammenstellung und Anmerkungen zu den Widersprüchen phylogenetischer Bäume, die man übrigens noch ausführlich mit den oft unterschiedlichen Ergebnissen ergänzen könnte, die durch die verschiedenen methods of tree construction (distance methods, parsimony methods, maximum likelyhood, Bayesian approaches) bedingst sind. Dazu würde auch eine kritische Diskussion der Problematik der basic assumptions sowie unterschiedlicher Korrekturmethoden gehören (mehrere wesentliche Punkte zum Thema hat Prof. Jeffrey H. Schwartz, University of Pittsburgh, schon sehr gut herausgearbeitet; siehe seinen Beitrag Molecular Systematics and Evolution (2006): http://www.pitt.edu/~jhs/articles/molecular_systematics.pdf (siehe weitere seiner gründlichen, sachkritischen Beiträge unter http://www.pitt.edu/~jhs/publications.html ). Zurück zum Vaterschaftstest: "In a DNA parentage test, the result (called the 'probability of parentage') is 0% when the alleged parent is not biologically related to the child and the probability of parentage typically greater than 99.9% when the alleged parent is biologically related to the child.” 19 Nun stelle sich der Leser einmal vor, die Verfechter der Methode des DNA-Vaterschaftstests (Abstammungsnachweis, paternity test, Überbegriff DNA parentage test) müsste statt der erwarteten 99,9% Sicherheit für konkrete Fälle (oder zum großen Teil auch ganz allgemein) Folgendes eingestehen: "Conflicting genealogical histories often exist in different genes throughout the genome”, "the mitochondrial cytochrome b gene implied...an absurd family tree for the child (grouping his possible fathers with cats and whales) regardless of the method of tree construction,” ”different proteins generate different family tree[s], i. e. different fathers", "the robust identification of the child's father has proven to be a difficult task." "[t]he relationship to most possible fathers remain uncertain","more data is not fixing the discrepancies”, "the child is not monophyletic (i. e. has not only one but several different fathers), a striking conclusion that differed from virtually all previous wisdom,…which nevertheless has strong statistical support", "this paper finds that molecular-based family trees conflicted sharply with previously established male parents”, "they find convergent similarity between some of the child's mtDNA and the mtDNA of distant species such as snakes and lizards”, "we have no evidence at all that the family tree is a reality,"….”one DNA sequence would yield one tree, while another sequence would yield a different tree”, "more fundamentally, recent research suggests that the family tree of the child isn't exactly tree-like either", "the problem was that different genes told contradictory stories to identify the father." Könnte es vielleicht zutreffen, dass MN den gravierenden Unterschied zwischen der 99,9 prozentigen Sicherheit des DNA-Vaterschaftstests sowie der DNA-Forensik (>99%) im Gegensatz zu der oft völligen Unsicherheit phylogenetischer Rekonstruktionen nicht nachvollziehen kann? Stellen wir aufgrund solcher Daten kurz fest: Wenn (a) der DNA-Vaterschaftstest sowie (b) die Ergebnisse der DNA-Forensik genauso unsicher wären wie die phylogenetischen Bäume, dann würde kein Gericht dieser Welt mehr (a) einen genetischen Vater dingfest machen können (ein Kind könnte dann z. B. gleich mehrere genetische Väter haben) und (b) könnten Kriminelle auch nicht mehr annähernd sicher mit dieser Methode identifiziert werden. Der Vaterschaftstest und die DNA-Forensik 20 liegen also auf einer völlig anderen Erkenntnis- und Nachweisebene als die oft widersprüchlichen Phylogenie-Rekonstruktionen. Der Vaterschaftstest liegt innerhalb der genetischen Artgrenzen, die Rekonstruktion der hypothetischen Stammbäume außerhalb. D. h. wir wissen aus der Erfahrung, dass Stammbäume innerhalb der Arten auf Tatsachen beruhen können (zum Artbegriff vgl. Lönnig 2002 http://www.weloennig.de/Artbegriff.html ). Außerhalb der Artgrenzen fehlt dieser empirische (sowie Zeugen-) Nachweis völlig. Als Beispiel eines sicheren Stammbaums sei hier das Fürstenhauses Sachsen-Gotha-Altenburg zitiert:

Vereinfachter Stammbaum des Fürstenhauses Sachsen-Gotha-Altenburg. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/75/Sachsen-Gotha-Altenburg.jpg Die evolutionäre Behauptung hingegen, dass das Fürstenhaus Sachsen-Gotha-Altenburg von ausgestorbenen Spitzmäusen abstammt, ist nicht nur wissenschaftlich nicht beweisbar (von den grundsätzlich fehlenden Zeugenaussagen einmal ganz abgesehen), sondern beruht auf der fragwürdigen Voraussetzung der in der vorliegenden Arbeit ausführlich referierten Zirkelschlussmethode mit all ihren widersprüchlichen Ergebnissen (die Methode kurz zusammengefasst: morphologisch-anatomische Ähnlichkeit – außerhalb der Arten – beruht auf realgenetischer Verwandtschaft, "bewiesen" mit weiteren solchen und anderen Ähnlichkeiten wie biochemisch-molekularen Daten, allen voran mehr oder weniger ähnlichen DNA-Sequenzen). Ich möchte hier noch einmal betonen, dass sich nicht nur die Stammbäume aufgrund der verschiedenen Methoden untereinander häufig widersprechen, sondern dass oft auch noch ein und dieselbe Methode zu widersprüchlichen Ergebnissen führt (weiteres Beispiel: Ableitung der Wirbeltiere von nahezu allen Gruppen der Wirbellosen; vgl. http://www.weloennig.de/mendel13.htm ). 3. Um die (Makro-)Evolutionstheorie vor ihrer Falsifizierung durch Feststellung ihrer unzureichenden Methodik und ihrer widersprüchlichen Ergebnisse zu retten, wird behauptet, dass sie sich auf "Mechanismen und Grundannahmen" stütze, "die unabhängig von der Evolutionstheorie überprüfbar und wohl bestätigt sind. Das der evolutionären Interpretation zugrunde liegende Schema entspricht der hypothetisch-deduktiven "Methode", nach der in allen Naturwissenschaften verfahren wird" (MN, von ihm fett hervorgehoben). Wenn die Schlussfolgerungen und Ergebnisse der Evolutionstheorie tatsächlich unabhängig überprüfbar wären statt auf einem potenzieren Zirkelschluss zu beruhen – wieso kommt man dann mit der Theorie laufend zu widersprüchlichen Ergebnissen? Was sollen diese Mechanismen und Grundannahmen sein? Mechanismen: Sämtliche bekannten (und vielleicht noch unbekannten) Mechanismen der "Vererbung und Variation", "die vielschichtigen Mechanismen der Variation, z. B. Genduplikation und Genmutation, der Vererbung und Selektion" etc. bleiben im Rahmen der Mikroevolution. Ich hatte Behe dazu schon auf der Seite 82 oben wie folgt zitiert – eine zusammenfassende Aussage, die von MN ignoriert wird: "Indeed, the work on malaria and AIDS demonstrates that after all possible unintelligent processes in the cell – both ones we've discovered so far and ones we haven't – are at best of extremely limited benefit, since no such process was able to do much of anything. It's critical to notice that no artificial limitations were placed on the kinds of mutations or processes the microorganisms could undergo in nature. Nothing – neither point mutation, deletion, insertion, gene duplication, transposition, genome duplication, self-organization, self-engineering, nor any other process yet undiscovered – was of much use." Siehe weiter meine folgenden peer-reviewed papers von 2006 http://www.weloennig.de/ShortVersionofMutationsLawof_2006.pdf , 2007 http://www.weloennig.de/Dollo-1a.pdf , 2010 http://www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/images/Sample/FOB_4(SI1)1-21o.pdf . Es gibt keine unabhängige Bestätigung der (Makro-)Evolutionstheorie durch Mechanismen (etwa für die Aussage: das Fürstenhaus Sachsen-Gotha-Altenburg stammt von ausgestorbenen Spitzmäusen ab). Die Behauptung, die Theorie sei durch Mechanismen unabhängig überprüfbar und "wohl bestätigt", beruht auf materialistischem Wunschdenken und hat mit den Realitäten nichts zu tun. Zur Selektionstheorie siehe die Ausführungen in der vorliegenden Arbeit und unter http://www.weloennig.de/NaturalSelection.html . Der Kaiser ist nackt. 4. Hypothetisch-deduktive Methode: Nachdem man mit der historisch primär anvisierten und hier tatsächlich naturwissenschaftlich weitgehend beweiskräftigen induktiven Methode (Beweise ad oculus: Reproduzierbarkeit angenommener Evolutionsprozesse (in ähnlicher Form), mutative Erzeugung neuer Arten und höherer systematischer Kategorien, Bildung neuer Organe und Baupläne; vgl. http://www.weloennig.de/NeoA.html ), mit der man ursprünglich die Abstammunsglehre begründen wollte (das erste genetische Journal hieß Zeitschrift für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre; siehe die Diskussion dazu unter http://www.weloennig.de/Popper.html ), systematisch gescheitert ist, beruft man sich als letzten Rettungsversuch auf die hypothetisch-deduktive Methode unter der Vorgabe des methodologischen Naturalismus, mit der man die Gesamtevolution als einzig mögliche Option schlicht und einfach (und völlig unbewiesen) voraussetzt und mit der man auf die oben genannte eigentlich zu erbringende Beweislast praktisch völlig verzichten kann, ohne jemals die Frage geklärt zu haben, ob die Methode in dieser Form zur Wahrheitsfindung in der Ursprungs- und Evolutionsfrage der Biologie überhaupt anwendbar und beweiskräftig ist. Die Methode (als unantastbares und nicht testbares Dogma) schließt von vorherein Intelligenz, Geist, Weisheit, Design und Designer absolut aus und weist sogar die Frage nach der Wahrheitsfindung ab 21 ("Even if all the data point to an intelligent designer, such a hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic” – vgl. http://www.weloennig.de/Die_Affaere1.pdf ).

Mit diesen unabdingbaren naturalistischen Voraussetzungen kann man folgendermaßen vorgehen, wobei die Intuition noch eine ganz besondere Rolle spielt 22 :

Man untersuche mit dieser Methodik (unter grundsätzlichem Ausschluss von Design) etwa die Entstehung der Gemälde in den Galerien des Louvre. Klar kann man damit endlos tolle Evolutionsgeschichten ohne Design und Designer, ohne Genies, Künstler und Architekten, ohne Ziel, Entwurf, Plan und Geist erfinden. Mit den Realitäten allerdings hätte das nichts mehr zu tun (vgl. weiter die Diskussionen unter http://www.weloennig.de/RSGID1.html , http://www.weloennig.de/RSGID2.html und http://www.weloennig.de/RSGID3.html .) Ralf Neumann hat in einem seiner Beiträge Schöne Biologie betitelt "Intuitive Irrtümer" die Bedeutung der Intuition in den modernen Naturwissenschaften inklusive ihrer hypothetisch-deduktiven Methode wie folgt hervorgehoben 23 : [Zitat nach Einstein:] "Höchste Aufgabe der Physiker ist also das Aufsuchen jener allgemeinsten elementaren Gesetze, aus denen durch reine Deduktion das Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen elementaren Gesetzen führt kein logischer Weg, sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende Intuition." Oder der US-Physiker Richard Feynman, der in seinen "Vorlesungen über Physik" die Intuition als absolut notwendig beschreibt, "um aus den Hinweisen die großen Verallgemeinerungen zu finden; um die wunderbaren [...] Gesetzmäßigkeiten hinter den Dingen zu erraten und danach durch das Experiment zu prüfen, ob wir richtig geraten haben." Entsprechend fasste der US-Mathematiker Raymond Wilder 1967 in Science (Bd. 156, S. 605-10) zusammen: "Die Hauptrolle der Intuition ist es, für eine konzeptionelle Basis zu sorgen, welche die Richtung für die weitere Forschung vorgibt. Sie liefert somit einen "educated guess", der sich im Nachhinein als richtig, aber auch als falsch entpuppen kann." Worauf R. Neumann einige Beispiele für intuitive Irrtümer und ihre Verbesserungen aufführt. Wenn aber in der Intuition eines Materialisten zusammen mit der "reinen Deduktion" (Einstein) realistische Ansätze mit Telos (Ziel) und Design auch in der Evolutionsfrage grundsätzlich ausgeschlossen sind, dann können die Lebensformen auch niemals auf eine intelligente Ursache zurückgeführt werden, selbst dann wenn das nachweislich der Fall ist (vgl. dazu Beispiele von Rammerstorfer 2006 und 2010). Der Hinweis auf die hypothetisch-deduktive Methode, die die Abstammungslehre (Makroevolution) unabhängig überprüfbar und rechtfertigen soll, entpuppt sich bei etwas genauerer Betrachtung als pure materialistische Dogmatik. Zusammenfassend können wir also feststellen, dass weder die behaupteten Mechanismen (wie Mutation und Selektion) noch die hypothetisch-deduktive Methode mit ihren materialistischen Grundannahmen und entsprechender Intuition (unter prinzipiell-dogmatischem Ausschluss von intelligentem Design) die (Makro-)Evolution unabhängig überprüfbar machen und bestätigen. Vielmehr steckt in beidem – sowohl in den (völlig zu Unrecht) ad infinitum extrapolierten Mechanismen als auch in der Methode – die naturalistische Evolutionstheorie als einzig mögliche und damit alternativlose Erklärung für den Ursprung der Lebensformen schon drin. Man vermeidet "die Falsifizierung um jeden Preis" und hat damit in dieser Frage die empirische Wissenschaft aufgegeben (Popper; vgl. wieder http://www.weloennig.de/Popper.html ). Das heißt heute Naturalismus und hypothetisch-deduktive Methode zum Thema Evolutionstheorie. Das folgende Wort von Prof. Walter Höres, Freiburg, gilt auch für den vermeintlich gesicherten wissenschaftstheoretischen Ansatz der heutigen Evolutionstheorie: "[Der Darwinismus] ist und bleibt die größte Zumutung an den menschlichen Geist, die die Neuzeit, ja vielleicht die ganze abendländische Geschichte jemals erlebt ha[t]. Die Herausforderung, die Wunder der organischen Welt damit zu erklären, dass sie "von selbst" entstanden seien." Lässt man hingegen das Dogma der im Prinzip schon vollständig naturalistisch erklärten Makroevolution fallen, dann zeigen sowohl zahlreiche empirische als auch mathematisch-theoretische Ansätze und Schlussfolgerungen die Grenzen der Extrapolationsmöglichkeiten der Mikroevolution-Mechanismen auf (vgl. z. B. Axe 2004, 20010, Dembski und Marks 2009, Junker 2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, Lönnig 1976/2003, 2005, 2006, 2010, Luskin 2011 24 ) und sprechen überdies eine deutliche Sprache für intelligentes Design (die Offenheit der wissenschaftlichen Methoden für Design einschließlich der induktiven sowie der hypothetisch-deduktiven ohne materialistische (Ausschluss-)Dogmatik dabei vorausgesetzt; vgl. wieder die Diskussionen unter http://www.weloennig.de/RSGID1.html ff.). 5. Wenn die Aussagen der Evolutionstheorie unabhängig durch Mechanismen und Grundannahmen überprüfbar wären, dann fragt man sich, warum so viele Biologen und andere Vertreter der Evolutionstheorie schon seit Jahrzehnten immer wieder darauf hinweisen, dass die Frage nach dem "Ob" der Evolution "logisch völlig unabhängig und getrennt von der Frage nach dem "Wie" zu behandeln" ist (MN). Denn das "Wie" – das gibt man zu – weiß man in aller Regel nicht. Als Student ist mir diese Trennung von "ob" und "wie" schon regelmäßig in den 1960er Jahren begegnet. Man weiß zwar nicht wie, wo, wann und warum sich eine komplexe Struktur "von selbst" entwickelt haben soll, aber dass sie sich allein aufgrund der uns bekannten materiellen (physikochemischen) Gesetzlichkeiten entwickelt habe, das sei absolut sicher. Wäre die hypothetische (Makro-)Evolution direkt beobachtbar und reproduzierbar, d. h. würden solche Prozesse direkt vor unseren Augen ablaufen und wir wüssten nur die Ursachen dafür nicht (oder noch nicht), dann könnte man dieser Trennung ruhig folgen (das "Ob" wäre klar, nur das "Wie" wäre noch weiter zu erforschen) und die Frage nach dem "Ob" der Evolution wäre dann "logisch völlig unabhängig und getrennt von der Frage nach dem "Wie" zu behandeln". Tatsächlich aber kennen wir zur postulierten (Makro-)Evolution weder das "Ob" (es ist niemals beobachtet worden – etwa die Transformation von ausgestorbenen Spitzmäusen zu Giraffen, Tigern, Bären, Elefanten, Walen und Menschen) noch das "Wie" (kontinuierlich oder diskontinuierlich; die genauen ökologischen, physikochemischen Ursachen und speziellen Abläufe). Der Aktualität halber erinnere ich dazu an einen Gedankengang von Friedrich Andermann 25 , der diesen Punkt im Rahmen einer weiteren Standartentgegnung zur Immunisierung der Evolutionstheorie gegen jegliche Widerlegung ("aber bedenken Sie doch die Wirkung der Zeit") wie folgt veranschaulicht hat: "Rein logisch spielt die Zeitfrage beim Problem der Artbildung überhaupt keine Rolle. Ob sie rasch oder langsam vor sich geht, ist nebensächlich. Vorerst muß sie als Tatsache überhaupt erwiesen sein. Würde uns die Erfahrung etwa zeigen, dass sich ein Schaf im Laufe von zwei oder drei Generationen in ein Nashorn umwandeln kann, so müßten wir das als Tatsache hinnehmen, nicht weniger begreiflich wie jede andere Metamorphose in der Natur (die wir in keinem Falle wirklich "verstehen"). In der individuellen Entwicklung, von der allein es wirkliche Erfahrung gibt, verlaufen die einzelnen Phasen der Metamorphose mit verschiedener Geschwindigkeit. Die Schmetterlingslarve behält ihre Form lange Zeit hindurch bei, ohne auffällige Veränderungen durchzumachen. Tritt sie aber ins Puppenstadium, so verläuft die weitere Umwandlung zur Imago sehr rasch, gleichsam über Nacht. Wüßten wir nicht, daß der flatternde Schmetterling mit den prächtigen Flügeln einmal ein häßlicher Wurm [es gibt auch schöne Raupen, Anm. von WEL] war, und würde nicht diese Verwandlung vor unseren Augen vor sich gehen, wir glaubten bestimmt nicht daran und würden eine solche Behauptung für ein Märchen halten. Wie töricht ist doch der Mensch, der da glaubt, es müsse in der Natur genau so hergehen, wie er es sich vorstellt. Gerade das Beispiel von der Umwandlung der Larve in die Imago zeigt uns sehr deutlich, daß die Natur keinesfalls den Weg der allmählichen Evolution gehen muß, wie ihn die Entwicklungstheoretiker ihr vorschreiben. Und in gewissem Sinne kann man hier sagen, daß zwei Arten auseinander entstehen, ohne daß sie die geringste Ähnlichkeit miteinander haben. Was zwingt uns also zur Annahme, daß eine Art nur aus einer ihr ähnlichen entstehen muß, und - was wissen wir überhaupt davon, wie Arten in der Natur entstehen?" "Wenn nun wirklich in der Natur die Tendenz bestünde, die niederen Arten in die höheren zu überführen, so hätte sie bis jetzt reichlich Gelegenheit gehabt, es uns zu zeigen. Merkwürdig genug, daß sie es während der ganzen geschichtlichen Beobachtungszeit nicht getan hat. Und so ist es von vornherein eine faule Angelegenheit, wenn man zu "unendlich langen" Zeiträumen und zu einer unkontrollierbaren Vergangenheit Zuflucht nehmen muß. Wir sehen immer wieder denselben Versuch, logische Schwierigkeiten dadurch abzuschwächen, indem man das Problem verschiebt und sich auf die Wirkung der Zeit hinausredet." Wie kommt man dann aber zur Behauptung, dass das "Ob" der Evolution als Tatsache so absolut sicher sei als wäre man doch dabei gewesen und als wären bereits alle Ursachen mit Mutation, Isolation, Selektion etc. unter grundsätzlichem Ausschluss von Design im Prinzip schon bekannt (nur die speziellen Abläufe für die konkreten Fälle kenne man noch nicht)? Historisch verhält es sich doch genau umgekehrt. Erst als man mit der Selektionstheorie glaubte, die naturalistische Antwort auf die Frage nach dem "Wie" gefunden zu haben, hat sich die Evolutionstheorie in Biologenkreisen weitgehend durchgesetzt. Obwohl diese Antwort nun in den letzten 150 Jahren aufgrund widersprechender paläontologischer, morphologisch-anatomischer, biochemischer, genetischer und weiterer Daten in weiten Bereichen der Biologie wieder fragwürdig geworden ist, hält man dogmatisch an der (Makro-)Evolution als "erwiesene Tatsache" fest. Mit anderen Worten: In der Ohnmacht, das Postulat eines innerlich denkbar unwahrscheinlichen rein materialistisch deutbaren (Zufalls-) Prozesses, der niemals beobachtet wurde 26 (und der auch nach der Theorie grundsätzlich unbeobachtbar ist; vgl. Dokumentation unter http://www.weloennig.de/Gesetz_Rekurrente_Variation.html speziell die Zitate von Schindewolf, Dobzhansky, Andermann), dem zahlreiche Daten grundlegend widersprechen und der damit naturwissenschaftlich widerlegt ist, aus weltanschaulich-atheistischer Motivation dennoch unbedingt ins Zentrum der theoretischen Biologie stellen zu können, bedient man sich einer petitio principii, indem man die Theorie zur Tatsache erklärt, die dann als solche natürlich "logisch völlig unabhängig" von den vielen Detailfragen besteht und in deren Sinne man alles weitere "deduziert": "Eine Petitio principii (lat. "Inanspruchnahme des Beweisgrundes"; engl. "begging the question"), auch Circulus in demonstrando, ist ein Scheinbeweis, bei dem eine Behauptung durch Aussagen begründet wird, welche die zu beweisende Behauptung schon als wahr voraussetzen. Dies kann zum einen explizit geschehen, wenn die Behauptung als Konklusion eines Arguments vorliegt, in dem sie selbst als Prämisse vorkommt, zum anderen implizit, indem die Konklusion kein expliziter Bestandteil des Arguments ist, sondern stillschweigend angenommen wird" http://de.wikipedia.org/wiki/Petitio_principii (dort weitere Ausführungen zum Thema). Da die grundlegenden naturwissenschaftlich-experimentellen Beweise für die Allgemeine Abstammungslehre (Makroevolution) niemals geliefert wurden, kann man die oben postulierte logische Trennung von "ob" und "wie" keineswegs einfach als unantastbar und sicher hinnehmen. Wenn das Faktorensystem des Neodarwinismus (=Synthetische Evolutionstheorie) als rein materialistische Erklärung zur Entstehung etwa der Karnivoren sowohl selektionstheoretisch als auch mutationsgenetisch weitgehend scheitert, dann lässt das selbstverständlich die Frage nach der Berechtigung der ohnehin unbewiesenen Makroevolution nicht einfach unberührt (wie es die Protagonisten des Materialismus zur vollständigen Immunisierung ihres Weltbilds gegen jedwede wissenschaftliche Falsifikation gerne hätten). Da historisch die Anerkennung der Evolution als Tatsache in weiten Kreisen der Biologen aufgrund der vermeintlich naturwissenschaftlichen Erklärungs- und Beweiskraft der Selektionstheorie erst nach 1859 (Darwins Origin) folgte, stellt sich angesichts des Versagens der damaligen und heutigen Theorien vor den biologischen Tatsachen (z. B. Kambriumproblem, Entstehung komplex-synorganisierter Strukturen und Organe, Entstehung neuer Information, irreducible and specified complexity etc.) die Frage, inwieweit der Nachweis der Untauglichkeit nun den Umkehrschluss zulässt und damit auch die Allgemeine Abstammungslehre (Makroevolution) wieder in Frage stellt. Eine Veranschaulichung: Wieso sollte man einer nachdrücklich vorgetragenen Behauptung Glauben schenken, dass einst eine elegante Brückenkonstruktion über einen 40 km breiten und 2 km tiefen Abgrund existierte (sagen wir von einem Alpenberggipfel zu einem anderen), wenn alle heutigen Brückenbau-Versuche angesichts einer derart gigantischen architektonischen Aufgabe und Problematik versagen (d. h. obwohl man nicht sagen kann, "wie" man eine derartige Kluft architektonisch und statisch überhaupt überbrücken konnte) und es überdies keinerlei unbestreitbare Unterlagen und stichhaltige Beweise dafür gibt, dass die hypothetische Brücke tatsächlich jemals existierte. Der weltanschaulich bedingte Hinweis, dass an der Frage, "ob" sie jemals existiert habe, keinerlei Zweifel möglich sei und dass das "Ob" "logisch völlig unabhängig und getrennt von der Frage nach dem "Wie" zu behandeln" sei, dürfte in diesem Zusammenhang wenig überzeugend wenn nicht gar absurd sein. Markus Rammerstorfer (2006, 2010) hat übrigens sehr überzeugend ausgeführt, dass die Bringschuld und Beweislast historisch bei den Vertretern der Evolution liegt. Ebenso Junker 2008, p. 77/78 (kursiv von ihm):

"Wer eine Behauptung aufstellt, die gegen alle bisherigen Erfahrungen (auch in der Biologie in den Fragen der Evolutionsmechanismen) steht, trägt die Beweislast. Eine solche Behauptung ist die Entstehung von Design-Kennzeichen ohne Designer, bei Lebewesen also die Behauptung, die Entstehung der Lebewesen könne allein durch physikalisch-chemische Vorgänge erfolgen. Solange es nicht gelingt, diese Behauptungen zu beweisen oder wenigstens plausibel zu machen, ist es ganz und gar vernünftig, mit einem Designer zu rechnen. Evolutionstheoretiker verweisen an dieser Stelle auf unsere noch unzureichenden Kenntnisse und auf anzunehmende zukünftige Lösungen. Beides ist nicht widerlegbar (wenn auch nur Lückenbüßer). Sich auf "zukünftige Forschungsergebnisse" zu berufen führt nicht weiter. Auch der Design-Ansatz und darüber hinaus jede beliebige andere Position könnte sich auf zukünftige Evidenzen berufen." Die Frage nach dem "Wie" kann die Frage nach dem "Ob" also direkt und unmittelbar tangieren, zumal wenn das "Ob" niemals im postulierten Sinne nachgewiesen wurde. Die vorliegende Utricularia-Arbeit wirft die Frage nach einer Alternative zur materialistischen Makroevolutionstheorie auf. Nun könnte man vielleicht einwenden, dass die unterschiedlichen Lebensformen ja nicht schon ewig existiert haben und folglich irgendwie entstanden sein müssen und dass deshalb die Makroevolution ohnehin die einzig mögliche Antwort auf die Ursprungsfrage sei. Dazu ist zu sagen, dass schon mehrere naturalistische und theistische Alternativtheorien zur Makroevolution (im Sinne von Makrotransformationen wie Spitzmäuse über viele Zwischenstufen und Generationen zum Fürstenhaus Sachsen-Gotha-Altenburg) vorgeschlagen wurden. Hier einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Unabhängige Schöpfungsakte (Göppert (1865) 27 , Genealogie der Urzellen (Wigand 1872), Emikationstheorie (Nilsson 1953), Genomic Potential Hypothesis (Schwabe 2001), direkte Erschaffung polyvalenter Grundtypen (Junker und Scherer 1986, 2006, ähnlich Lönnig im Sinne des genetisch-plasmatischen Artbegriffs 1986, 2010). Mehrere weitere Autoren lassen die Frage als noch weitgehend unbeantwortet offen (z. B. Kerkut 1960/1965 mit der Möglichkeit einer nichtevolutionären Entstehung der Lebensformen). Verschiedene Ansätze, die direkt auf die Genesis zurückgehen, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. 6. Meine Darstellung der Karnivoren gehe von einem "antiquierten Verständnis von Evolution" (MN) aus. Da diskutiere ich ausführlich die neuesten und modernsten molekularen Ergebnisse inklusive evolutionärer Methoden… – könnte es sich hier vielleicht um den Einsatz pejorativer Begriffe handeln, um den Intelligent-Design-Ansatz beim evolutionsgläubigen Publikum von vornherein in Misskredit zu bringen? 7. MN bestreitet, dass er – bis auf eine Ausnahme – mit "falschen Tatsachen" gearbeitet habe: Sein Einwand zu Utricularia multifida (früher Polypompholyx multifida) in meinen Worten zusammengefasst: Die Beiträge von Francis E. Lloyd (1936, 1942) seien alt und daher wenig glaubwürdig, die von Reifenrath et al. aber sei neu (2006) und bediene sich modernster und qualifizierter elektronenmikroskopischer Untersuchungen und sei daher maßgebend. Nun ist F. Lloyd so etwas wie der Einstein unter den Karnivorenforschern 28 . Er hat seine erste (falsche) Hypothese ("that in Polypompholyx [U. multifida] the door acts as a simple valve and is incapable of contributing to the sustention of a low pressure of water within the trap"), die er nach Studien an totem (in Spiritus eingelegtem) Material aufgestellt hatte, später revidiert: An lebendem Material in Australien fand er bei U. multifida die im Prinzip gleiche hochkomplexe Saugfalle wie bei allen anderen Utricularia-Arten und hat diese Ergebnisse entsprechend genau beschrieben und auch mit Fotografien dokumentiert. Reifenrath et al. aber beachten diese Arbeiten erst gar nicht und stellen (ebenfalls wieder an "totem", d. h. präpariertem Material) nichts weiter auf als die evolutionstheoretisch motivierte, aber völlig unbewiesene Hypothese U. multifida "might not function with a low pressure-suction movment" und sei ein Bindeglied zu Genlisea (vgl. http://www.weloennig.de/Polypompholyx.pdf und in der vorliegenden Arbeit pp. 62-64). Solange noch detaillierte Tatsachenbeschreibungen und -feststellungen in den Naturwissenschaften einen höheren Stellenwert haben als völlig unbewiesene Evolutionshypothesen, gilt selbstverständlich das Wort von Francis Ernest Lloyd (es sei denn man könnte nachweisen, dass seine Beschreibung in den entscheidenden Punkten falsch gewesen wäre und dass sich genauso alle folgenden Forscher, die die Saugfalle von U. multifida selbst untersuchten, ebenfalls geirrt haben – siehe die Autoren unten). Wer hingegen eine äußerst fragwürdige Hypothese wie die von Reifenrath et al. als wissenschaftlichen Tatsache behandelt, geht von einer "falschen Tatsache" ("false fact") aus – bewusst oder (in den vorliegenden Fällen vermutlich meist) unbewusst. Was nun die Genauigkeit der Forschung and die Glaubwürdigkeit der "Alten" anlangt, so möchte ich doch daran erinnern, dass wir noch nie so viel Betrug und Täuschung in der Wissenschaft feststellen mussten wie in den letzten sagen wir einmal drei Jahrzehnten. Mein Eindruck ist, dass – (vor allem von Haeckel und einigen weiteren Evolutionisten einmal abgesehen) – die "Alten" bei ihrer Arbeit in der Regel von einem wesentlich höheren Arbeitsethos getragen wurden als manche zeitgenössischen Forscher (vgl. zum Thema Betrug und Täuschung in der Wissenschaft nur einmal die zahlreichen kritischen Beiträge allein in den letzten Ausgaben des Laborjournals bis April/Mai 2011). MN stellt zusammenfassend zu Reifenraths Hypothese fest: "Um REIFENRATH [2006] zu "widerlegen" zitiert LÖNNIG ausschließlich ältere Arbeiten, ja z. T. sogar Arbeiten aus dem Jahr 1942. Das wäre ungefähr so, als wollte man die 1950 erfolgte Strukturaufklärung des Vitamin B12 anhand von Arbeiten aus dem Jahr 1886 widerlegen." (Schriftbild von MN.) Als wären gründliche und saubere (und in diesem Falle nach weiteren präzisen Untersuchungen materialbedingt sogar revidierte) naturwissenschaftliche Tatsachenbeschreibungen aus dem Jahre 1942 automatisch falsch oder unzuverlässig/fragwürdig (von weiteren Autoren in den folgenden Jahren einmal ganz abgesehen) und völlig unbewiesene evolutionistische Hypothesen von 2006 automatisch richtig und zuverlässig! Legen wir die 64 Jahre zwischen den beiden Publikationen einmal in die Zukunft: Wären dann alle noch so gründlichen, besten und genauesten naturwissenschaftlichen Tatsachen-beschreibungen von 2011 – die Kontinuität der heutigen Welt vorausgesetzt – im Jahre 2075 nichts mehr wert? Und dieses fragwürdige Beurteilungskriterium 29 kann man natürlich endlos weiter extrapolieren für die Jahre 2139, 2203, 2267 etc. (vgl. dazu weiter die Fußnote 4 auf der Seite 4 oben). MNs Vitamin B12-Beispiel ist übrigens aus mehreren Gründen völlig verfehlt: Abgesehen von dem untergeordneten Punkt, dass die Strukturaufklärung des Moleküls nicht 1950, sondern 1955 durch Dorothy Crowfoot Hodgkin erfolgte (nach Vorarbeiten 1954: "In 1955, Dorothy Hodgkin took the first X-ray diffraction photographs of vitamin B-12" http://www.rcuk.ac.uk/ResearchCareers/dhpa/Pages/AboutDorothy.aspx . Reference: Hodgkin DC, Pickworth J, Robertson JH, Trueblood KN, Prosen RJ, White JG. 1955. The crystal structure of the hexacarboxylic acid derived from B12 and the molecular structure of the vitamin. Nature 176:325-328, sind dabei folgende Punkte zu berücksichtigen: Im Jahre 1886 hatte man noch nicht die geringste Ahnung davon, dass das Vitamin B12 überhaupt existiert. Erst kurz vor 1920 entdeckte George H. Whipple, dass man blood loss bei Hunden wie folgt behandeln kann: "…he discovered that ingesting large amounts of liver seemed to most-rapidly cure the anaemia of blood loss [in dogs]”. "[D]ie Suche nach der essenziellen Komponente dieser Heilmethode [führte] schließlich 1926 zur Beschreibung eines auch beim Menschen wirksamen "Antiperniziosa-Faktors" durch die beiden US-amerikanischen Ärzte George R. Minot und William P. Murphy die dafür zusammen mit Whipple 1934 den Nobelpreis für Medizin erhielten". Soweit mir bekannt, machte auch in den 1920/30ger Jahren noch niemand einen Vorschlag zur Strukturaufklärung vom Vitamin B12, zumal damals das Vitamin noch gar nicht isoliert worden war und man noch nicht genau wusste, was hinter den Behandlungserfolgen eigentlich steckte. "Die Isolierung des eigentlichen Wirkstoffs dagegen, des Vitamins B12 (Cyanocobalamin), gelang in kristalliner Form erst 1948, und das unabhängig voneinander zum einen einem Team US-amerikanischer Biochemiker um Karl A. Folkers , zum anderen einem britischen Forscherteam um den Chemiker E. Lester Smith . 1955 schließlich konnte die britische Biochemikerin Dorothy C. Hodgkin mit Hilfe der Röntgenbeugung an Vitamin-B12-Einkristallen auch deren Molekülstruktur aufklären, wofür sie u. a. 1964 mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt wurde. Die darauf aufbauende Totalsynthese des Vitamins B12 gelang 1972 Albert Eschenmoser und Robert B. Woodward, und noch heute gilt Vitamin B12 damit als eines der größten jemals in einem Labor Moleküle" (vgl. totalsynthetisierten http://de.wikipedia.org/wiki/Cobalamine#Geschichte (2011) und http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12#History (2011); siehe auch Römpp Chemielexikon, 9. Auflage 1995, Bd. 6 p. 4946; man könnte hier vielleicht noch ergänzen, dass im Stoffwechselgeschehen des Menschen die Umwandlung von Cyanocobalamin in Methylcobalamin und Adenosylcobalamin als "die eigentlich biologisch wirksamen Coenzym-Formen des Vitamins" erfolgt – siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Cobalamine .) Mir ist jedoch nicht bekannt, dass die Tatsachenbeschreibungen aus dem Jahr 1926 zu den Leberextrakten falsch gewesen wären oder etwa das Folgende: "In 1928, the chemist Edwin Cohn prepared a liver extract that was 50 to 100 times more potent than the natural liver products. The extract was the first workable treatment for the disease [pernicious anaemia in humans].” Und die Befunde und Tatsachenbeschreibungen von Cohn sind sogar noch etwas älter als die von F. E. Lloyd zum Fangmechanismus von Utricularia multifida. Natürlich wäre es keineswegs verkehrt, zur weiteren Bestätigung des Saugmechanismus von U. multifida (und damit vielleicht der zusätzlichen Widerlegung der sachlich unbegründeten Hypothese von Reifenrath et al.) und vor allem zur Vertiefung der Beobachtungen und Befunde der bisherigen Autoren samt fotografischer Dokumentation von Lloyd noch weitere unabhängige Untersuchungen an lebendem Material von U. multifida mit ihren besonderen Charakteristika vorzunehmen; sehr erfreulich wären dazu auch Zeitrafferaufnahmen. Mein bisheriger Eindruck von U. multifida ist, dass es sich bei dieser Art – trotz einiger 'urtümlicher' Merkmale – um eine hochspezialisierte Form handelt. Das dürfte jedoch eine ausführliche Behandlung für sich wert sein. Im Übrigen gehen auch die meisten neueren Autoren davon aus, dass die Beschreibung von Lloyd (1936, 1942) völlig korrekt ist (Benzinq 1987: "ultra-sophisticated suction-traps (Utricularia sensu lato)", Juniper et al. 1989, ebenso Taylor 1989/1994, Slack 1986/2000, 2006, J. und P. Pietropaolo (2001) 30 die letzteren vier mit eigenen Studien zur Falle) wie z. T. oben und in http://www.weloennig.de/Polypompholyx.pdf schon zitiert (vgl. auch implizit die zahlreichen neueren Autoren, die auf den Seiten 17-19 der vorliegenden Arbeit aufgeführt wurden und werden), im Kontrast von MNs Behauptung, dass ich ausschließlich auf ältere Arbeiten verweise. Zur Ergänzung siehe z. B. H. Lambers, F. S. Chapin und T. L. Pons 2008, p. 535: "…detail of the trap of Utricularia multifida (bladderwort) with bladder-like suction traps"; R. F. Evert with the assistance of S. E. Eichhorn 2006, p. 465: "…suction traps (Utricularia, Biovularia, Polypompholyx)…" W. X. Schulze 2010: "Polypompholyx is an Australian species with suction traps in the soil” 31 ; P. D. Johnson, under the advisement of D. Inouye (2005, pp. 20, 21, and 23) unter "Spring-traps": Polypompholyx 32 . Britannica Online Encyclopaedia (2011): "Polypompholyx (two species; Australia) are very similar to Utricularia and also trap their prey by means of highly specialized bladders” 33 . Honda (2011) 34 beschreibt unter den Überschriften "SUCTION TRAP" und "TRAP OPERATION" die bladderworts und deren trap setting, triggering, resetting, glands, water pumping mechanism, digestion und erwähnt dabei auch mehrere offenen Fragen sowie zwischendurch Loyds Kommentar: "But most to be wondered at are the traps which present an astounding degree of mechanical delicacy depending on a fineness of structure scarcely equaled elsewhere in the plant kingdom." In der Literatur führt er u. a. die Arbeit von Reifenrath et al. (2006) auf, erwähnt aber nicht deren fragwürdige Hypothesen (U. multifida "might not function with a low pressure-suction movement" und hätte möglicherweise einen "primordial (non-suction) trapping mechanism … similar to that of the eel-traps of the closely related genus Genlisea"). Außerdem wird in keiner (anderen?) der mir bisher bekannten Darstellungen und Detailbeschreibungen des Fangmechanismus von U. multifida die unbegründete Hypothese vermittelt, dass sie eine "permanent geöffnete Tür" (MN) besitzen könnte. Selbst Lang (1901), der wie Darwin 35 und andere den Saugmechanismus von Utricularia noch nicht erkannt hatte und der meinte, dass Tiere in den Fangapparat "kriechen", stellt zu U. multifia (Polypompholyx multifida) Folgendes fest: "Die Blasen sind dadurch ausgezeichnet vor anderen Schlauchblättern, dass sie keine freie Eingangsöffnung besitzen, sondern eine trichterförmige Eingangsöffnung, welche durch eine Klappe verschlossen ist, die auf einem hufeisenförmigen Widerlager ruht."

M. S. Reut and R. Jobson schließen sich den bisher zitierten Autoren (abgesehen von Lang 1901) zum Thema "Bladder-trap function in the subgenus Polypompholyx" 2010, pp. 158/159 und 160 mit folgenden Feststellungen und Argumenten völlig an und weisen die Hypothese von Reifenrath et al. wie folgt zurück (emphasis again added): "All members of the genus Utricularia possess modified leaves that form suction-bladders for prey capture (Lloyd 1942; Juniper et al. 1989), which are all thought to be active in their pumping of internal fluid to the exterior during trap resetting (Lloyd 1942; Juniper et al. 1989). These metabolically expensive bladders have been implicated as key adaptive innovations during radiation of the genus (Jobson et al. 2004; Laakkonen et al. 2006; Albert et al. 2010). However, U. multifida and U. tenella, which are species circumscribed to the section Polypompholyx (Fig. 1) (Taylor 1989), share a distinctly robust bladder-trap form (see above), with trigger hairs that are either highly reduced (Lloyd 1942; Taylor 1989), or not present (Reifenrath et al. 2006). The thick sidewalls and door, along with the funnel-like form of the entranceway, lead Reifenrath et al. (2006) to speculate that there may be a corresponding absence of bladder-trap function, and the possibility of a passive eel-trap function as found in Genlisea, the sister lineage of Utricularia (Reut 1993a; Jobson and Albert 2002). These characters also lead Lloyd (1932) to the same conclusion as that of Reifenrath et al. (2006). However, after closer examination of live material, Lloyd (1942) found these bladders to function normally. Furthermore, the passive bladder-trap hypothesis is also confounded by the presence of nonfunnelled entranceways and highly developed trigger hairs in the closely related species U. westonii (sect. Tridentaria), which is also assigned to the subgenus Polypompholyx sensu Taylor (1989). Within the section Pleiochasia, bladder-traps seem to function normally, with studies involving U. monanthos having reported the typical suction function (Lloyd 1942; Sydenham and Findlay 1972; Fineran and Lee 1974; Fineran and Gilbertson 1980; Juniper et al. 1989). There is also ecological evidence for normal function, with a field study finding strong similarity in the array of entrapped prey organisms between U. uniflora R.Br. (sect. Pleiochasia) and U. uliginosa Vahl (sect. Oligocista A.DC., subg. Bivalvaria), growing in sympatry across two populations (Jobson 1998; Jobson and Morris 2001).” Überdies hat Allen Lowrie, (Duncraig near Perth, Western Australia) erst kürzlich eine – vielleicht kann man sagen – Wasserform von Utricularia multifida (Polypompholyx multifida) entdeckt, genauer gesagt nennt es sie P. aff. 36 multifida die sich durch folgende Merkmale auszeichnet: "Plants growing as affixed aquatics in 30 cm depth of water, scapes buoyant and erect, flotation provided by the scapes' large celled central core, 3-6 pink flowered inflorescence held erect to 10 cm above the water surface.” – Mir ist nicht bekannt, dass bei irgendeiner der rezenten Wasserformen spätestens nach Lloyds bahnbrechender Arbeit von 1942 auch nur ansatzweise spekuliert wurde, dass sie sich vielleicht doch nicht durch aktive Saugfallen auszeichnen würde 37 . Nebenbei bemerkt entspricht die Entdeckung der Wasserform U. aff. multifida (oder nach Lowrie P. aff. multifida) dem Ansatz und den Erwartungen der These polyvalenter Grundtypen (vgl. pp. 80, 122, 124). 38 Forschungsaufgabe: Genetisch nachzuprüfen ist unter anderem, ob diese neu entdeckte Linie mit den bisher bekannten Formen von Utricularia multifida und vielleicht auch U. tenella fertil ist – in diesem Falle würde sie gemäß dem genetischen Artbegriff tatsächlich zur selben polymorphen Art U. multifida gehören. Nach allem was man bisher nur sagen kann, geht MN im Zuge seiner evolutionstheoretischen Argumentation mit der Voraussetzung, dass Utricularia multifida sich durch absence of bladder-trap function etc. auszeichne (vgl. dazu oben pp. 2, 58, 64, 65, 96, 106, 120, 187) von einer falschen Tatsache (false fact) aus. Im Übrigen hat er nicht widersprochen, dass er mein Polypompholyx-Paper http://www.weloennig.de/Polypompholyx.pdf vorher schon kannte. Utricularia multifida aus http://mycorrhizas.info/nmroots/utraps.jpg Siehe auch Lambers et al. 2008, pp. 534/535: "…detail of the trap of Utricularia multifida (bladderwort) with bladder-like suction traps.”

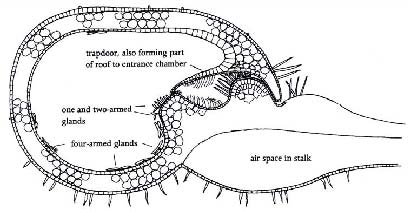

Oben: Falle von Utricularia multifida nach Slack 2000, p. 180 (Originalzeichnung von ihm nach eigenen mikroskopischen Studien; unter Kapitel 9 The Bladder Traps; deutsche Ausgabe: Die Saugfallen. "Detailed cross section of bladder to show structure.” Passend spricht er von der "Polypompholyx multifida bladder trap". Slack weist im Text (p. 180) u. a. auf Folgendes hin: "The trap [of Polypompholyx] differs in some way from those of Utricularia" – worauf die recht genaue Beschreibung der Unterschiede und Eigentümlichkeiten folgt. Zu den Unterschieden gehört jedoch nicht das Fehlen des Saugmechanismus. (Teil-)Definition zu bladder trap: "The bladders ( vesicula ) pump ions out of their interiors. Water follows by osmosis , generating a partial vacuum inside the bladder” http://en.wikipedia.org/wiki/Carnivorous_plant . Der genaue Beobachter Francis E. Lloyd hat schon 1936, p. 104, dazu das Folgende festgestellt: "When the trap is set, the walls are concave, more especially the side walls, the top being less responsive” (siehe weitere Punkte unten und unter http://www.weloennig.de/Polypompholyx.pdf ). Taylor (1989/1994, pp. 79-84) findet gemäß seinen Untersuchungen, Beschreibungen und Zeichnungen definitiv ebenfalls suction traps bei Utricularia multifida und ebenso bei U. tenella (praktisch die Zwergform von U. multifida), wie im eben zitierten Link ausführlich dokumentiert (vgl. dazu auch Originalzeichnung von J. und P. Pietropaolo 2001, p. 137). Lang (1901, p. 157) fand übrigens außer Algen "die Reste von Insektenlarven; daneben grosse Nematoden (siehe Tafel-Fig. 3 und 4), welche oft grösser sind als der Längsdurchmesser des Blasenlumens, dann wieder ganze Schaaren von winzig kleinem Gewürm" in den Fallen von U. multifida (Schreibweise von Lang). 8. MN schreibt zum Thema der "falschen Tatsachen" außerdem (Hervorhebungen im Schriftbild von ihm): MN: "a.) Entgegen LÖNNIGs Behauptung verfügt Roridula nicht über die Fähigkeit, mittels Enzyme gefangene Insekten zu verdauen; vielmehr bedienen sich Blindwanzen [Pameridea] der willkommenen Nahrungsquelle und versorgen die Pflanze nur mittels ihrer Fäkalien mit Nährstoffen. Die von LÖNNIG erwähnten Phosphatasen sind aus mehreren im Text ausgeführten Gründen für eine Verdauung nutzlos." Was könnte man nun noch einem Autor entgegnen, der vorsätzlich die neuesten Befunde zu dieser Frage ignoriert, offenbar weil sie nicht zu seinen unrealistischen evolutionären Schemata passen? Ich hatte in der vorliegenden Arbeit die Beiträge von Plachno et al. von 2006 und 2009 zitiert: Plachno, B. J., Adamec, L., Lichtscheidel, I. K., Peroutka, M., Adlassnig, W. and J. Vrba (2006): Fluorescence labelling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8, 813-820. Plachno, B. J., Adamec, L. and H. Huet (2009): Mineral nutrient uptake from prey and glandular phosphatase activity as a dual test of carnivory in semidesert plants with glandular leaves suspected of carnivory. Annals of Botany 104, 649-654. Dort legen die Autoren ihre Untersuchungsergebnisse vor, dass es sich bei Byblis und Roridula um echte Karnivoren ("true carnivores") mit "high activity of phosphatases" handelt, und zwar mit Nachweis von mineral uptake (N, P, K and Mg) von Drosophila prey bei Roridula auch ohne Symbionten. Zu den Phosphatasen schreiben Plachno et al. (2006, p. 814): "Hydrolysis of phosphate esters is a critical process of phosphorus metabolism at cellular, organism, and ecosystem levels. Phosphatases (phosphomonoesterases) represent a broad group of enzymes that catalyze the hydrolysis of phosphate esters (Feder, 1973). Acid phosphatases are common plant enzymes of low substrate specificity that appear to be important in the production, transport, and recycling of phosphorus (Duff et al., 1994). So far, a few authors (Clancy and Coffey, 1976; Robins and Juniper, 1980; Sirovä et al., 2003) have studied production of acid phosphatases by carnivorous plants. While proteases may not occur in some typical carnivorous plants (e.g., in Utricularia, Sirovä et al., 2003, or Byblis, Hartmeyer, 1997), we suggest the phosphatases as model digestive enzymes in this group. In our opinion, the phosphatases are indispensable for phosphate mobilization from prey carcasses and phosphate uptake may be essential for many carnivorous plants (e.g., Adamec, 1997)." Auf der Seite 815 stellen die Autoren unter anderem fest: "Plants cope with a deficiency of phosphorus in the soil by modifications of root morphology and by changes in phosphorus uptake and metabolism; in addition, the production of extracellular phosphatases can help to release inorganic phosphate from the environment (Chröst, 1991; Olczak, 1996; van Aarle et al., 2001; Nedoma et al., 2003; Strojsová et al., 2003; Hammond et al., 2004). Carnivorous plants are an example for the latter strategy since they use enzymatic exudates to digest phosphate compounds of their prey.” Das entscheidende Ergebnis für unsere Fragestellung zu Byblis und Roridula lautet (p. 818): "In Byblis, only one author (Bruce, 1905, after Juniper et al, 1989) found evidence for the production of digestive enzymes, whereas Hartmeyer (1997) failed to detect proteases and, therefore, questioned the presence of carnivory in Byblis [aber 2005 gefunden]. Our results show that Byblis is able at least to digest phosphorus compounds. The total degradation of proteins, however, may depend on symbiotic organisms. So far, no digestive enzymes are known from Roridula. Prey degradation was thought to be performed only by symbiotic hemipterans (Ellis and Midgley, 1996; Anderson, 2005). In the leaf epidermis, however, we found phosphatase activity, but not in the glandular tentacles. Future research will show if the epidermis takes part in the utilization of prey, or if the phosphatases only reflect high metabolic activity in general.” In ihrem Paper von 2009 stellen die Autoren nach Hinweis auf die Arbeiten von Anderson und Midgley (2003) und Anderson (2005), die bislang nur "'indirect' means of carnivory, mediated by commensal hemipteran bugs of the genus Pameridea" bei Roridula nachweisen konnten, fest (p. 649): Plachno et al. (2006) revealed phosphatase activity on the leaves of Roridula, suggesting also that direct carnivory may be possible." Ihre Versuche haben sie daraufhin mit Drosophila melanogaster durchgeführt (siehe die Details pp. 650/651) – und zwar ohne commensal hemipteran bugs of the genus Pameridea. Ergebnis (2009, p. 651): "Application of model prey on the leaves revealed two distinct groups of plants based on uptake of mineral nutrients from prey (Table 3). Roridula and Drosophyllum were found to take up substantial amounts of both N (33-47% of the total N content), P (62-75%), K (44-86%) and Mg (33-39 %) from fruit flies. Except for N uptake in Drosophyllum, which showed considerable variability, uptake of all nutrients from flies was statistically significant in these two species. By contrast, usually very weak release of N (7-18 % of the total N content), P (1-3%), K (4-19%) and Mg (4-21 %) to flies, rather than nutrient uptake from flies, was found in the four remaining plant species, Proboscidea. Ibicella, Cleome and Hyoscyamus. However, this nutrient release to flies was not statistically significant.” Das Ergebnis ist also völlig eindeutig: Ohne jegliche Beteiligung von Pameridea-Symbionten können Drosophyllum und Roridula "substantial amounts of both N (33-47% of the total N content), P (62-75%), K (44-86%) and Mg (33-39 %) from fruit flies” aufnehmen, wobei die letztere jeweils höhere Zahl das Ergebnis für Roridula ist. "Despite the absence of phosphatase activity on Roridula emergences, the efficiency of P uptake and of other mineral nutrients in Roridula was very high” (Plachno et al. 2009, p. 651). Steht damit nicht steht fest, dass die oben zitierte Auffassung (prey degradation was thought to be performed only by symbiotic hemipterans) falsch ist und MN mit einer weiteren falschen Tatsache (false fact) gearbeitet hat? Worauf beruht nun aber die prey degradation? Sind die extrazellulären Phosphatasen, die enzymatic exudates, daran beteiligt oder nicht? Hier werden die Autoren sehr vorsichtig, denn ihr bisheriger Versuchsaufbau kann diese Frage bedauerlicherweise nicht direkt und abschließend beantworten. Worin bestand die Versuchsanordnung? Antwort (p. 651): "Here, the applied fruit flies were evidently not in direct contact with foliar epidermis containing high phosphatase activity (Plachno et al., 2006) which would have enabled direct nutrient uptake through cuticular pores (Anderson, 2005).” Wenn nun die Fruchtfliegen gar nicht in Kontakt mit der foliar epidermis containing high phosphatase activity waren – wie ist dann degradation und uptake mit der geschilderten außergewöhnlich hohen Effizienz bei Roridula überhaupt möglich? Mit dem von den Autoren des Weiteren unterbreiteten Vorschlag, dass nun anstatt der Phosphatasen "autolysis of prey tissues and release of digestive enzymes by microbial commensals" (p. 653) die entscheidende Rolle spielen könnten ("may occur") (aber keinesfalls die ohnehin nicht an den Versuchen beteiligten Pameridea-Symbionten), bleiben allerdings noch mehrere Fragen unbeantwortet. Sehen wir uns diese Hypothese einmal etwas näher an: Selbst nach Autolyse der Drosophila-Gewebe und dem Abbau durch Mikrobenenzyme muss ja irgendwann die phosphatasenreiche (Stichwort: enzymatic exudates), durch die speziellen cuticular gaps and pores (Anderson) ausgezeichnete und somit durchlässige unten liegende, großflächige Epidermis erreicht werden. Andernfalls würde praktisch nichts von Drosophila absorbiert werden. Und wenn nicht die gesamte Zersetzungsarbeit schon vorher getan wurde (was denkbar unwahrscheinlich ist; siehe dazu die Abbildungen aus M. Reiner und anderen unten), spielen logischerweise auch die extrazellulären Phosphatasen unausweichlich eine bestimmte Rolle in dem Geschehen. Plachno et al. aber konnten das nicht feststellen, da sie ausnahmslos mit schon toten Fliegen arbeiteten, die nur mit den resin producing tentacles, aber nicht mit den enzymatic exudates der Epidermis in Kontakt gekommen sind. Oben links: Roridula gorgonias mit zahlreichen gefangenen Insekten (vor allem Fliegen, aber im Bild unten auch eine Wespe, aber hier ohne Pameridea). In vielen Fällen kommen die Tiere auch direkt in Kontakt mit den phosphatasenreichen Exsudaten der Epidermisoberfläche (aus Martin Reiner 2004: Roridula & Pameridea – die Taupflanze und ihre Wanzen: http://www.drosophyllum.com/Bilder/Gross/Roridulagorgonias05g.jpg .) Siehe dazu weiter die Frage nach Schmerzempfinden bei Insekten unter http://www.weloennig.de/JoachimVetter.pdf (dennoch tun mir die Tiere leid). Und ein weiterer Aspekt. Anderson bemerkt zum Thema Absorptionsvermögen und -geschwindigkeit der Epidermis sowie der Inkorporation in das Blattgewebe der Roridula-Pflanzen (2005, p. 760): "The extensive staining by neutral red in Roridula suggests that the majority of epidermal cells are highly absorbtive and that the entire epidermis has an absorptive function [im Gegensatz etwa zu Drosophyllum, die "only a few specialized digestive cells” nach Joel und Juniper aufzuweisen hat]. … These results lend credence to the results of Ellis and Midgley (1996) who show that nitrogen from trapped flies is very rapidly absorbed by Roridula plants. Their results show that substantial amounts of fly nitrogen are incorporated into plant leaves after only 72 h of capture. They postulate that such rapid nitrogen incorporation can only take place if digestion is immediate.” Da weder Ellis und Midgley (1996) noch Anderson (2005) etwas von den epidermalen enzymatic exudates samt extrazellulären Phosphatasen wussten, schlossen sie direct carnivory aus und konzentrierten sich auf die Stoffwechsel-Endprodukte (faeces) der Hemipteren (Pameridea-Arten). Plachno et al. (2009) aber haben nachgewiesen, dass bei Roridula auch die direkte Karnivorie möglich ist, und zwar mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass – um diesen Kernpunkt noch einmal zu betonen – 47% N, 75% P, 86% K und 39% Mg aus den Fruchtfliegen ohne die geringste Beteiligung von Pameridea roridulae aufgenommen werden.